设计启蒙心智

Design Principles

设计原则

用好的设计启蒙心智,正是我们提出用科学推进儿童友好城市建设的初衷和目标。本研究课题组基于儿童认知科学的证据 (Christie et al., 2020; Christie, 2021; Lyu., Yang., & Christie., 2023) 提出了5种设计原则,分别是挑战性、模糊性、社交性、关系性、学习性 。在具体的实践项目中,设计者可以融合不同的设计原则,最终实现不同的心智发展目标。

设计原则的总体目标是提升玩耍设施的可供性,可供性(affordance)是环境使用者和环境之间的双向关系,即基于使用者本身的条件和限制,环境能为使用者带来哪些功能。这一概念最早由Gibson在1979年提出。举例来说,椅子对于儿童来说不仅是座位,还可以是学习走路和攀爬的工具。不同的设计可以提供不同的功能,因此在设计空间时需要考虑如何激发使用者的游戏和学习需求。为了最大化空间对儿童学习的帮助,设计应该考虑多重功能可供性,即一个空间或设计可以提供多种功能。

01

02

03

04

05

运用案例

设计目标

如何在具体设计需求中应用这些设计原则?

以两个设计目标为例,来看看设计原则如何帮助您达成不同的目标。

挑战性

挑战性设计在于如何使用同一个设施,为不同能力的使用者提供不同程度的挑战性。孩子喜欢有一点挑战性的东西(Harter, 1978)。安.拉夫利森等人发现,与对照组的儿童相比,参与冒险性游戏达三个月的儿童能在新环境下更快地发现变化与风险。同样,在参加充满挑战性的野外活动之后,孩子们往往表现初更强的自信心和更好的交际能力。

绳梯对两岁的孩子来说非常具有挑战性,但对十岁的孩子来说却相当容易。为了解决这些问题,设计师可针对不同年龄段的儿童,在一个游戏设施内设计多重挑战。例如,可将绳梯分为两段,其中一段梯级间距较小。对于学步幼童颇具挑战性,但对六到七岁的孩子来说很轻松。另一段梯级间距较大,对大童具有一定的挑战性些

欠缺挑战性

左图的滑梯看似很丰富,有不同颜色、形状和造型,但是在孩子的使用体验上,它的挑战性是非常单一的——从楼梯走上去再选择一个滑梯滑下来。

图上可以看到左下角有一个孩子在探索一种独特的挑战性:不走滑梯和楼梯,而是直接在坡上玩耍。但是可以看出该设施在设计上原本是没有支持这种挑战性的:顶部除了滑梯和楼梯的出入口之外都用栏杆封了起来。

挑战性多样

相比之下,右图的滑梯/攀爬设施,在地形结构上跟上图很相似,但是挑战性上则更加丰富多样。年纪小或攀爬经验不多的孩子可以选择走楼梯,喜欢挑战性的孩子则可以选择各种攀爬方式。而顶部的软绳围栏不会完全阻拦和限制孩子的穿越,而仅仅是起到保护的作用。

设计来源:Queenston Park,高贵林市,加拿大

欠缺挑战性

提升挑战性并不意味着要增加建设的预算,低预算也可以设计有挑战性的装置。比如左图中半球,虽然建设上相对简单,但同时挑战性不高,仅有比较单一的爬、踩功能。

挑战性多样

右图当中的地贴型游戏,建设成本甚至比上图的半球更低,在身体运动方面也是鼓励孩子踩、跳的装置,但是在认知方面具有更多样的挑战性。根据孩子的能力,规则可以是简单地“找某个形状”,可以是稍难一点的“找相同规律”,也可以是更难的“两只脚丫图案的格子单脚跳、一只脚丫图案的格子双脚跳”。

设计来源:类比跳跳脚,THBI儿童认知中心

模糊性

模糊性原则是指儿童友好空间中的玩耍设施、玩具或其他玩耍材料的功能设计要较为模糊。例如,小石块和木片等材料能提供不止一种功能,儿童在探索这材料时可以解锁多种玩耍方式,黏贴、拼接、搭建,等等。

认知科学研究表明,具有模糊性的事物更能激发儿童进行积极探索,而积极主动的探索有助于锻练儿童的问题解决能力和创造力(Schulz & Bonawitz, 2007; Bonawitz et al., 2012; Stahl & Feigenson, 2015)。模糊性同样适用于儿童玩耍空间设计。例如,将滑梯隐藏于海盗船模型装置之中,让孩子们在滑行的同时进行瞭望、探索,玩角色扮演游戏;城市绿地中的小屋可设计带有网孔的围墙,吸引儿童攀爬、探索,玩想象游戏。

欠缺模糊性

左图的设计使用方式和目的非常明确,滑梯和弹簧摇摇马都有着相对固定的玩耍方式。孩子在玩耍过程中,设施的设计本身较少向孩子提出问题和启发,孩子在玩耍过程中也不是必须要发挥自己的创意,只需要跟着固定的方式玩耍即可。

富含模糊性

相比之下右图的设施不是为了某个特定的玩耍目的设计的,设施本身向孩子提出问题:我可以用来做什么?儿童可将它用于各种不同的玩耍:攀爬、跳跃、移动组装、想象…

设计来源:北京城市绿心森林公园,清华同衡风景园林研究中心

欠缺社交性

一些传统的设施设计上每次只允许一个孩子玩耍,其它小伙伴参与的话只能作为辅助角色,比如推秋千,或者是排队等待。这让小朋友们之间的社交和合作更加困难和不频繁,家长也更会因此倾向于在旁观察甚至是做自己的事。这样的设计并不鼓励和促进社交。

社交性设计

一些新型的秋千在设计上就鼓励多人使用,让互动和合作更自然和高频地发生。并且当设施存在针对不同年龄、不同能力的对象的设计的时候,混龄玩耍和亲子玩耍更容易发生,这对孩子双方的能力发展和亲子关系都有益处。

欠缺社交性

在很多玩耍设施上,一个孩子自己就能完整完成整个玩耍流程,比如左图的滑梯,虽然它在挑战性上有优于一些传统的滑梯的表现,但是在社交性上,它没有太多鼓励人与人之间互动的设计。

社交性设计

右图是一个抽水装置,它在合作性上的优越性在于,孩子们可以同时操作一个装置,并且可以因为这样的合作获得更好的结果。

设计来源:长沙中航城“山水间”公园,张唐景观设计事务所

关系性

关系性原则在有着如动物、科学等主题的创新型设计当中尤为重要,它指的是在设计中,不仅仅要体现出主题中事物的外形,更关键的是事物内部的关系性。关系性原则促进的是儿童的关系性思维,即类比推理的能力。抓住相似的关系进行类比推理,是获取新知识的一种重要方式 (Christie, 2021),它能够应用在生活和学习的许多方面。许多重要的科学发现都源于类比,比如约翰尼斯·开普勒通过类比推理发现了天体运动的定律。

在设计中,如果仅仅是在设施的外形上契合某个主题,比如宇宙飞船形状的滑梯,那么孩子的学习过程将仅仅是客体匹配(object matching)——宇宙飞船长这个样子。关系性原则关注的是玩耍情境中的事物之间蕴藏的内在关系,如功能相似性、规律一致性或者相互作用,比如星球之间的大小、距离、相互之间的关系等等。当这种关系通过设计体现出来,孩子就会通过将自己的玩耍体验跟设施中体现的知识进行比较,从而获得更深层次的知识,同时也强化了关系性思维这一重要的学习思维方式。

更具体的信息请参考Christie教授的一席演讲:

欠缺关系性

左图中滑梯有非常精美的云朵和飞机的模型,孩子可以在云朵中穿梭、滑行,但是游玩的方法和过程,跟云朵以及飞机之间的关系、他们各自的功能、亦或是运作方式都没有相关,孩子仅仅是在“飞机”和“云朵”形状的滑梯上玩耍。

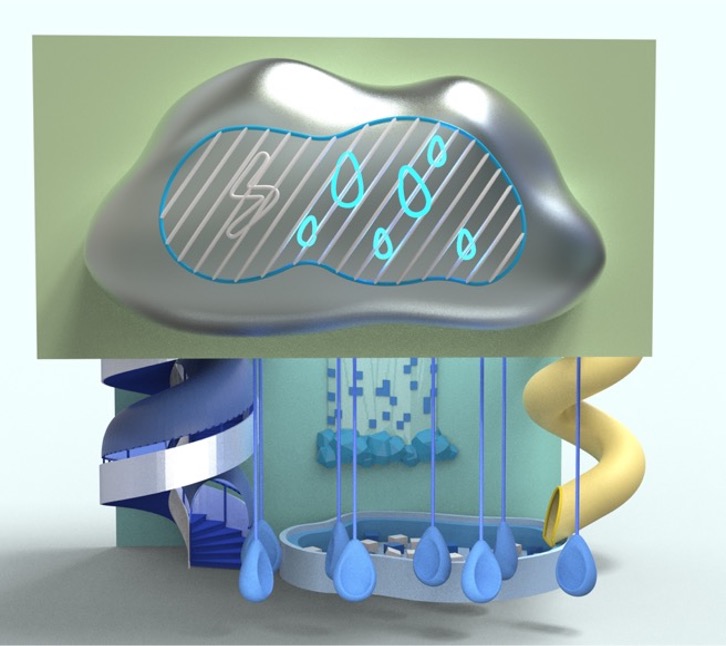

关系性设计

右图中的云朵滑梯模拟了水循环的过程,虽然外观和玩法上跟上图都有相似之处,但是右图在设计上遵循的是关系性原则——滑梯的玩法流程跟水循环的流程之间可以形成类比关系。假设孩子作为水,爬到高处云彩处对应的是水蒸发进入天空形成云彩,然后滑下滑梯的过程对应下雨。有这个类比关系,可以通过添加展板十分形象地向孩子科普水循环的过程。

设计来源:水循环滑梯,一片森林儿童博物馆

在玩中学关系性思维

左图中地板上利用多种颜色和形状排列出的不同的图案组合,实现了一项锻炼关系性思维的游戏。孩子可以抽象出不同图案组合中蕴藏的相似的关系模式(例如,AAA,AAB,ABA, ABB),来完成跳跃的任务。比起简单的跳房子等跳跃游戏,这种跳跃游戏需要儿童学习运用关系性思维。其实,涉及到归类推理的任务都可以成为关系性思维的设计素材。

设计来源:类比跳跳脚,THBI儿童认知中心

学习性

学习性设计指的是为玩耍设施加入明确、显眼的学习目标和主题,跟玩耍设施原本的玩耍功能融合在一起。这样的设计对促进家长对玩耍设施的认可度,以及孩子的在玩耍当中学习的效果都有好处。

父母在计划孩子的活动时非常关心学习的好处(Hallmon,2016)。研究发现,很多家长之所以带孩子去博物馆或动物园,是因为他们相信这些活动能给孩子带来明显的学习益处,而他们不鼓励孩子在外面玩,则是因为他们认为单纯的玩耍不会带来学习益处,甚至会干扰学习。通过创造更能凸显出学习益处的设计,则可以改变家长们的这种想法(Song et al., 2017)。同时这对孩子的学习效果来说也有双赢的效果:这样的设计不仅让家长和老师看到了学习的好处,一项对照研究显示,它实际上也确实增加了儿童对学习概念的理解(Bustamante et al., 2022)。

欠缺学习性

左图中是一个常见的篮球场,它当中有很多隐藏的数学概念,如距离、半圆、分数等等。但是由于并没有显性地表现出来,家长们不会特意将球场跟数学联系在一起,而孩子们也不会在玩篮球的过程中特别留意这些数学概念。

学习性设计

右图中是一个将分数概念直接、显性地标记出来的篮球场,孩子在玩耍过程中能亲身感知到这些数学概念。这些标记帮助了他们衡量自己打篮球时的位置信息,让孩子们既了解了数学在生活中的用处,又感受到了分数这个抽象概念的实际表现。

设计来源:分数球(fraction ball),加州大学尔湾分校 & El Sol科学与艺术学院

社交性

社交性原则,是指儿童友好的玩耍空间和装置设计,应有助于儿童与成人、儿童与儿童之间的社交活动。学校课程中往往不会直接教授合作、社交和大方沟通的能力,而这些正是十分适合从玩耍当中练习和学习的。比如,近期一项研究表明,诸如吊桥之类的集体游戏活动有助于提高学龄前儿童的协作能力(Rabinowitch & Meltzoff, 2017)。

要满足社交性原则,就需要考虑多名儿童一起玩耍,或家长和儿童共同玩耍所需的空间距离和功能设计,例如,同个设施具有多个、大小不同的空间和位置,以及可提供多种挑战性的游戏设施(如带有绳结和孔洞的可攀爬的爬架、缓坡等)。当不同年龄段的儿童在一起玩耍时,如果年龄较小的孩子遇到困难,大孩子一般都愿意提供帮助,这也能帮孩子学习助人技能。